| Himmelsblicke - Glaskunst als Ornament und Zeichen

Betritt man eine mittelalterliche Kirche, wird man zuerst von der Flut aus Farben überwältigt. Rot, Blau, ein wenig Gelb und Grün tauchen den Raum in immer neue Lichtstimmungen. Erst im Nähertreten schließen sich einzelne Bilder auf: Gott erschafft die Tiere. Die Geburt Jesu. Ein Heiligenbild. Und manche Motive, ganz weit oben, kann das bloße Auge kaum noch erkennen. Ornamente und Zeichen. Vielleicht allein zum Lobe Gottes, vielleicht vor allem aus der Freude am kreativen Farbspiel gestaltet. Als sinnenhaftes Zeichen und/oder schmückendes Ornament. Damals wie heute erschaffen GlaskünstlerInnen dieselbe Faszination von farbigem Licht, von sich fügenden und ändernden Mustern.

Für die aktuelle Sonderausstellung "Himmelsblicke - Glaskunst als Ornament und Zeichen" hat das Arbeitsfeld Kunst und Kultur im Haus Kirchlicher Dienste exemplarisch fünf solcher faszinierender Glasgestaltungen aus dem Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers ausgewählt. Zu jedem Werk hat dafür der hannoversche Theologe und Glasmaler Axel Kawalla eigene Beobachtungen sowie weiterführende Impulse zusammengestellt und führt damit entlang des weit gespannten Bogens der Ausstellung - von den Anfängen der Glasgestaltung bis zum Schwerpunkt, der zeitgenössischen Auseinandersetzung von Glaskunst, Kirchenraum und Glauben.

Am Anfang stehen die ältesten Glasbilder Niedersachsens, das Ostfenster der Stiftskirche Bücken aus dem 13. Jahrhundert - ein Farbteppich heilsgeschichtlicher Motive. In Langenhagen zeichnete der moderne Glaskünstler Johannes Schreiter ebenfalls aus Flächen und Chiffren das Bild einer neuen hereinbrechenden Wirklichkeit. Der großen Frage, was denn Himmel und Erde verbindet und wie die himmlische Wirklichkeit in unsere hineinstrahlt - im wörtlichen wie übertragenen Sinne -, widmen sich drei weitere Werke aktueller Glaskunst. Mit zwei Werken, Fenstern im Evangelisch-Lutherischen Kirchenzentrum Kronsberg und in der Bassumer Stiftskirche, ist der Glasgestalter Jochem Poensgen vertreten. Beide Male fügt er serielle Einzelformen, ob gerasterte Farbflächen oder changierende Halbkreise, zu einem flirrenden Muster. Spiegel des Himmels und das Himmelreich als blauer Teppich hat Axel Kawalla dazu assoziiert. In Wulften am Harz verknüpft Tobias Kammerer zwei einander gegenläufige Farbstränge und schafft so ein eigenes Stück vom Himmel. Glaskunstwerke in Kirchen sind Himmelsblicke - in beide Richtungen -, sind Ornament und Zeichen zugleich.

Wir freuen uns über Rückmeldungen zur Auswahl und Ihre Reaktionen auf die jeweiligen Impulse zur Wahrnehmung und Betrachtung.

I. Farbteppich der Heilsgeschichte

Stiftskirche Bücken (11.-14. Jahrhundert), 13. Jahrhundert

Ein eigener Blick

Diese ältesten Glasfenster Niedersachsens sind aus der Entfernung nur ein Kaleidoskop von Farben. Erst wenn man sich annähert, werden aus diesem Farbteppich Figuren und Geschichten. Der Farbreichtum und der Aufwand dieser künstlerischen Arbeit stehen für den heutigen Betrachter im Gegensatz zu ihrem versteckten Ort. Der liturgische Ort der Fenster ist der nach Osten ausgerichtete Chor hinter dem Altar. Sie wenden sich zur aufgehenden Sonne, dem Ort der Auferstehung des Lichtes und bilden mit dem Altar das theologisch-liturgische Zentrum dieser mittelalterlichen Kirche.

Impulse zur Wahrnehmung

Das grau-braune Einerlei einer Fernsicht steht in krassem Gegensatz zu dem bunten Leuchten, das einem Schmuckkästchen gleicht. Durch verschiedene Fotos ist ein Heranzoomen im Kirchenraum möglich. Eigene Seherfahrungen im Alltag und in sakralen Räumen können ausgetauscht werden: Wo gucke ich gern hin? Wo wende ich mich ab? Würde ich diese Fenster länger ansehen, wenn sie - wie eine Leuchtschrift - direkter und größer zu sehen wären? Welchen Sinn macht es, dass diese Glasfenster und damit auch die in ihnen erzählten Geschichten, erst entdeckt werden müssen? Kenne ich das aus eigenem Erleben?

So kann ein Bild der Gottesgeschichte im eigenen Leben entstehen. Dies findet seinen bildnerischen Ausdruck in den Miniaturen auf den Glasfeldern: Die Hand Marias am Gesicht des Jesus-Kindes, die Hände Johannes´ und Jesu, die sich während der Taufe fast berühren.

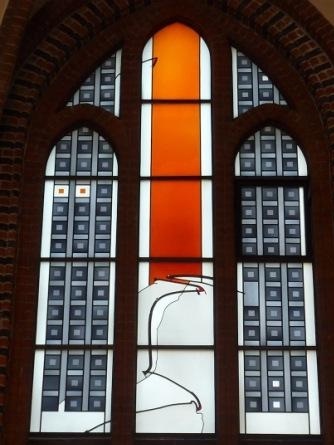

II. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel

Elisabethkirche Langenhagen (19. Jahrhundert), Johannes Schreiter, 1992

Ein eigener Blick

Das Blaue vom Himmel kommt zuzeiten auch in anderen Farben und Formen. Der Zeichner und Glaskünstler Schreiter überzieht die Glasfelder dieser Kirche mit einem gleichförmigen seriellen Muster. Der Einbruch des Himmelreiches ist hier als ein Ausbrechen aus dem Gewohnten, aus den Alltagsmustern zu verstehen. Jeweils von oben, aus einem Ort noch jenseits des Kirchenraumes, brechen grafische Zeichen, die Blitzen ähneln, in die Fensterfläche und verändern ihr Umfeld. Neben diesem zeichnerischen fällt ein orange-rotes Feld auf, das wie ein Tuch von oben in ein Fenster hinabhängt.

Impulse zur Wahrnehmung

Themen wie "Die Gruppe und die/der Einzelne", "Himmelreich im Alltag" können in der Betrachtung dieser Fenstern einen Ausgangspunkt nehmen. Die Steigerung des Individuellen, das heute auf anderen Ebenen zu neuen Formen einer gesteigerten Konformität führt, kann hier wie in einem Spiegel entdeckt werden. Der Geist Gottes begegnet immer in der Individualität und darin dem/r Einzelnen, einen übersteigerten Individualismus entlastet er mit dem Angebot: "Du bist schon einzigartig, muss dich nicht erst zu einem solchem produzieren."

Das Orange-Rot der Sonne, die zum Sinnbild des Lichts schlechthin wird, kann hier als Symbol dessen erlebt werden, was von oben, mit Kraft und Gutem kommt. In der energetischen Kraft der Sonne begegnet ihre Schöpferkraft; ihre Endlichkeit und Nutzung durch den Menschen weist daraufhin, dass auch sie zu den Geschöpfen zu zählen ist.

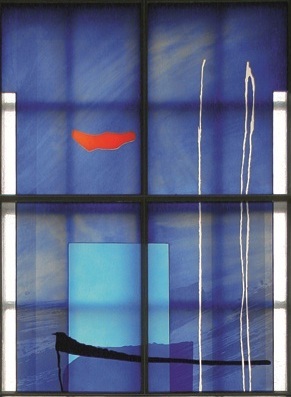

III. Das Himmelreich ist wie ein blauer Teppich

Evangelisch-Lutherisches Kirchenzentrum Kronsberg (2000), Jochem Poensgen, 2000

Ein eigener Blick

Der Künstler will den Blick und die Konzentration im Raum führen. Und so wollen diese Glasfenster den Betrachter in eine Farberlebnis hineinziehen. Es gibt keine Zeichen oder Figuren zu entziffern. Die Entdeckungen, die zu machen sind, liegen eher im Erlebnisraum der Farbe: Die Veränderungen der Farbintensitäten und Lichtreflexe im Tages- und Jahreslauf lassen den Betrachter Stimmungen erleben und diese mit dem Geschehen im Gottesdienst verbinden.

Impulse zur Wahrnehmung

Die Betrachtung könnte bei dem in Blau getauchten Raum beginnen. Welche Assoziationen und Erinnerungen werden bei dieser Farberfahrung wach: Himmel oder Wasser, frische Luft oder Tauchgänge? Sind die Assoziationen eher positiver oder negativer Art?

In einem zweiten Schritt kann der Farbteppich auf der rechten Seite betrachtet werden: Das Himmelreich ist wie ein blauer Teppich: Wenn es dein Teppich wäre, welche Farben würdest du noch hineinmischen?

Lesen eines Gleichnisses Jesu. Könnte dieses Gleichnis vom Himmelreich mit einer bestimmten Farbe unterlegt werden?

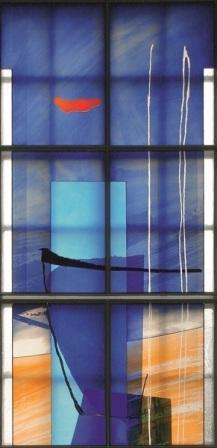

IV. Ein Stück vom Himmel

St. Aegidien Wulften (1502), Tobias Kammerer, 2000

Ein eigener Blick

Zwei Farben fallen zuerst in den Blick: Das Blau, das die größten Flächen des Fensters einnimmt. Und Rot-Orange-Töne in verschieden Formen. Die Farbflächen bilden die verschiedenen Ebenen des Bildes: Im Hintergrund eine Horizontlinie, die das Ocker-Orange vom gewischten Blau darüber abgrenzt. Diese beiden Flächen werden vielfach verbunden: Das Blau des Himmels fällt in Form eines Rechtecks im Vordergrund noch einmal und viel näher dem Betrachter fast auf die Füße; eine schwarze Winkel-Linie unterstreicht diese Bewegung nach vorn. Dass das Blau nicht ganz den Boden erreicht, merken wir an dem Schatten, den es als olivfarbenes Feld auf den Boden wirft. Drei dürre weiße Linien stellen eine weitere, senkrechte Verbindung der oberen und unteren Bildhälfte dar. Die rötlichen Formen verschaffen dem Bild eine Klammer und bieten verschiedene Assoziationsmöglichkeiten: Lippe, Flügel, Liegende, Kasten, Haus, Geometrie.

Impulse zur Wahrnehmung

Das Fenster und seine Betrachtung eignet sich, um das Thema Himmelreich anhand der Gleichnisse Jesu zu befragen: Auf welche Weise bricht das Himmelreich nach Jesu Ansicht hinein? Wie ähnlich muss es dem Menschen sein, um erkannt zu werden, wie unähnlich, um Veränderungen zu bewirken?

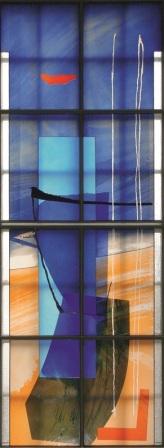

V. Blauer Planet - Spiegel des Himmels

Stiftskirche St. Mauritius und Victor Bassum (Mitte 13. Jahrhundert), Jochem Poensgen, 2004

Ein eigener Blick

Halb- und Viertelkreise in Blau, die sich nicht in den Vordergrund drängen. Sie rücken zunächst anderes ins Licht: Der geschnitzte Altar steht davor und gibt Auskunft über die Geschichten, um die es in der Kirche geht. Wovon erzählen die ornamentalen Fenster? Gegeneinander gesetzte Halbkreise, die an Kelch- oder Blattformen und Erdhalbkugeln erinnern können. In diese blauen Formen brechen gelbe Strahlen ein, die sich an die Rundungen schmiegen. Das Licht braucht einen Ort um einzufallen; in diesem Fall ein Abschnitt des Viertelkreises.

Impulse zur Wahrnehmung

Ein Ausschnittfoto einer Scheibe ermöglicht eine Meditation darüber, wo auf der Erde das Licht einfällt, welcher Abschnitt der Erde das Licht widerstrahlt.

Die Erde ist für Kosmonauten als blauer Planet sichtbar. Es lohnt sich ein Nachdenken darüber, ob die Erde als Heimat und einzig möglicher Lebensraum nur bestehen kann, wenn ihre Bewohner sich auf das Himmelhafte der Erde, die himmlischen Möglichkeiten des Reiches Gottes besinnen.

© Erklärung zu Urheberschaft und Bildrechten

Kuratiert wurde die Sonderausstellung "Himmelsblicke - Glaskunst als Ornament und Zeichen" von Dr. Julia Helmke und Axel Kawalla vom Arbeitsfeld Kunst und Kultur im Haus Kirchlicher Dienste der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, koordiniert und technisch umgesetzt von Karin Berkemann. Zu allen hier präsentierten Kunstwerken liegt die Genehmigung der Künstler für den nichtkommerziellen, unterrichtlichen Gebrauch (educational purpose/use only) vor. Bei dieser Verwendung bleibt die namentliche Nennung des Künstlers unverzichtbar sowie die Gewähr, dass ihre Werke bei der Reproduktion nicht verändert oder verfälscht werden.

|